Am liebsten hätte ich mich gedrückt dieses Jahr. Am Abreisetag hatte ich schon wieder Halsweh und keine Lust auf die Kälte in den Bergen, wo es Temperaturen um Null Grad hatte (und hat). Ich wäre lieber im Bett geblieben und vor allem im milden Cannes. Aber ich hatte es versprochen, reiste ohnehin wegen einem kurzfristigen Zahnarztermin schon zwei Tage später an als ausgemacht.

Ich hatte für die Organisation des diesjährigen Nikolausmarktes im Vorfeld eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Da ging es manchmal so hoch her, dass ich zwischendurch dachte, ich klinke mich kurzfristig aus dieses Jahr. Kann man nicht die Krankheit der Nikolausmarkt-Chefin zum Anlass nehmen, und den Markt einfach ausfallen lassen? Aber nein, alle waren sich einig, wir machen den Markt trotzdem, mit der Freundin als von Ferne leitende Institution. Es blieb schwierig und an der Frage, ob wir, obwohl wir nun eine Aubergistin im Dorf haben, zusätzlich einen Food-Truck und den Metzger aus dem Nachbardorf für das festliche Abendessen anheuern wollten, zerbrach fast die solidarische Gemeinschaft. Wir mussten eine Telefonkonferenz machen, um uns auszusprechen. ich hatte trotz des am Ende gefundenen Friedens ein ungutes Gefühl.

Aber jetzt konnte ich mich definitiv nicht mehr drücken, man hatte mir am Vorabend aufgetragen, unterwegs Karton-Suppenschüsselchen und den großen Preis für unsere Lotterie zu erstehen. Wir packten also in aller Frühe das Auto und fuhren los. Zunächst haben wir die Karton-Schüsselchen gekauft, dann standen wir vor einem Elektrosupermarkt und warteten, bis er öffnete. Ich nutzte die Zeit und telefonierte bzw. hing in der Warteschleife eines Autovermieters, der mir einen Strafzettel in Deutschland untergeschoben hat, zu einem Zeitpunkt, wo ich weder in Deutschland war noch ein Auto angemietet hatte.

Der Elektrosupermarkt öffnete, ich aber hatte gerade einen Mitarbeiter erwischt und so stiefelte Monsieur alleine in den Markt und kam, ich war noch nicht fertig mit Telefonieren, mit einem fetten Paket super zufrieden wieder heraus. Er hatte einen Air Fryer gekauft. Allerdings nicht die Marke, die ich gewollt hatte. Egal, meinte er nur, als ich ihm sagte, dass die Qualität des Air Fryers zu schlecht sei, er verstaute die Kiste im Auto und war bereit zur Abfahrt. Ich hatte mich im Vorfeld mehrere Tage lang nur mit Air Fryer-Tests beschäftigt: welche Marke taugt was, was muss das Ding haben, wie wurde es getestet? Dann stand ich in der Black-Friday Woche verzweifelt vor den voluminösen Plastik-Dingern und konnte mich für keinen entscheiden. Mit der Nikolausmarkt-Hauptverantwortlichen, tauschte ich Nachrichten aus, wir entschieden uns, dass wir es vertagen und eventuell etwas anderes aussuchen. Dann aber kam der Tag X und wir hatten noch nichts. Also doch der Air Fryer. Ich versprach nochmals beim Elektrosupermarkt vorbeizufahren. Bei Monsieur, der eigentlich kein Interesse an Haushaltsgeräten hat, ist während meiner Recherche die Information hängengeblieben, dass man mit dem Ding weniger fette dafür superknusprige Fritten machen könnte. Auf mein Gezeter, dass das Gerät, dass er gekauft hatte, ein Gadget sei, ein Spielzeug, antwortete er souverän, genau das gleiche Gerät hätte er für sich auch gekauft. Und wenn er dieses hier nicht in der Lotterie gewinne, dann kaufe er uns so eines. Er will Fritten essen! Basta. “On est pour la paix dans le ménage“, sagt man hier, wenn man sagen will, dass etwas keinen großen Ehestreit wert ist. Das sagten mir auch die Nikolausmarktfreundinnen, als ich ihnen den Air Fryer präsentierte. Allerdings stuften wir ihn als zweiten Preis ab, der große Preis wurde ein Fresskorb mit Champagner, Foie Gras, teuren Schokoladen und so weiter, dessen Wert den des Air Fryers locker überbot.

Wir kamen im Bergdorf an, das am vergangenen Wochenende bereits von einer Gruppe Semi-Freiwilliger dekoriert worden war. Nicht ganz so exzessiv wie sonst, aber ein paar Schnee- und Lebkuchenmännchen grinsten uns freundlich an.

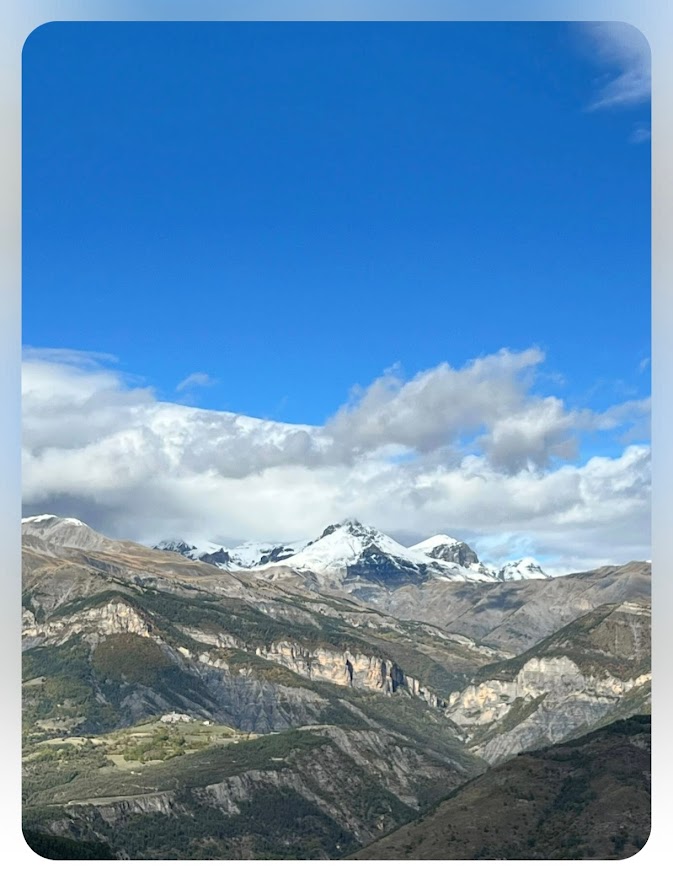

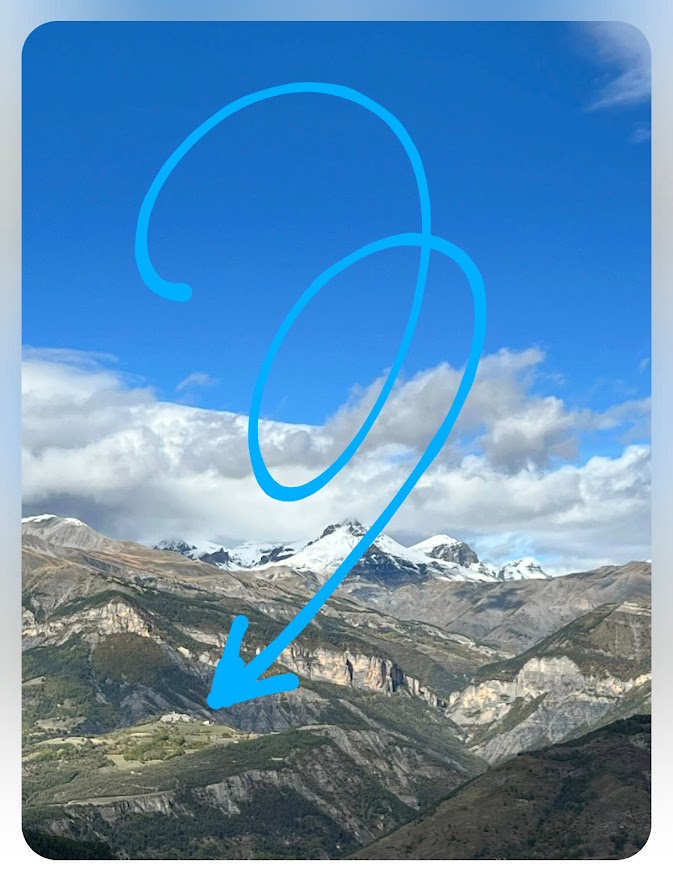

Die Berge rundherum waren von Schnee überzuckert und in unserem Haus hatten wir frische 7 Grad. Draußen irgendwas gegen Null. Wir machten als erstes Feuer im Kaminofen und heizten den ersten Tag und die erste Nacht durch. Im Schlafzimmer versuchten wir mit einem elektrischen Heizkörper schnelle Wärme zu erreichen, der hat aber nicht nur dafür gesorgt, dass die Sicherungen rausgeflogen sind, sondern auch, dass unsere Stromversorgung zusammengebrochen ist. Zum Glück ist der Pannendienst des Stromnetzwerks Enedis schnell und professionell. Aber den Heizkörper schalten wir danach nicht mehr ein. In den Schlafzimmern waren es also in der ersten Nacht unter zehn Grad. Ich zog dem Bett Flanellwäsche an, mir selbst zusätzlich Skiunterwäsche unter dem Schlafanzug, dazu Socken, Mütze, Schal und Bettflasche. Ganz so wie in meinem ersten Bergwinter auf dem Hof. Ich nahm zwei Aspirin und sprühte mir ein Propolisspray in den schmerzenden Rachen.

Am nächsten Tag war der Nebel suppig und um Neun traf sich die Suppentruppe bei uns, um die Suppe vorzubereiten, bzw zunächst, um vier riesige Krübisse, jede Menge Stangen Lauch, Kartoffeln, Sellerie, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer zu schälen und kleinzuschneiden.

Traditionell ist das die geliebt-gehasste Aufgabe der Nikolausmarkt-Chefin, die, wie gesagt, dieses Jahr komplett ausfiel. Man brachte mir verschiedene große Töpfe mit, darunter einen 50 Liter Topf, für den ich mich entschied, gegen die Anweisung der von Ferne Nachrichten schickenden Nikolausmarkt-Chefin “Zwei Töpfe sind leichter zu handhaben”, der dann aber tatsächlich so hoch auf dem Herd war, dass man schwer darin arbeiten konnte, und nicht nur ich einen Hocker brauchte, um darin umzurühren – eine übrigens erstaundlich kräftezehrende Arbeit, den vollen Topf mit rohem Gemüse umzurühren, damit es nicht anbrennt, außerdem stößt man sich ständig den Kopf an der Dunstabzugshaube an. Irgendwann wurde das Gemüse weicher und man konnte Wasser dazu geben.

Ich rührte von nun an alleine und blieb auch allein mit der Frage, wieviele Hände voll Salz ich in etwa 40 Liter Suppe hinein geben und wie ich den Geschmack von zu viel Sellerie wieder hinausbekommen könnte (gar nicht). Um die Suppe später zu mixen, musste ich sie dann doch in mehrere flachere Topfe umfüllen, und später wieder zurückschütten. Ich hätte es nicht gedacht, fand auch die Idee, Suppe schon am Donnerstag zu kochen, eigentlich viel zu früh, aber ich habe fast den ganzen Tag mit der Zubereitung dieser Suppe verbracht.

Das Bergdorf war zwar schon weitestegehend weihnachtlich (oder Nikolausig-adventlich, wenn wir es genau nehmen wollen) dekoriert worden. Es fehlte trotzdem noch allerhand, Lichterketten hier und da und zickzack quer über den Platz, und später mussten Zelte und Tische aufgebaut, und auch die Zelte weihnachtlich dekoriert werden. Leitern wurden hin und hergetragen, Lichterketten gesucht und entwirrt und mit klammen Fingern angebracht. Manche funktionierten leider trotz neuer Batterien nicht mehr. Der Weihnachtsbaum auf dem Platz leuchtete dieses Jahr also nicht.

Freitags Nachmittags dann wurden die Zelte aufgebaut, nach jetzt 15 Jahren Ehrfahrung wurde dieses Jahr erstmals nicht versucht, die Zelte doch anders auf den Platz zu verteilen. Allerdings hatten wir Mühe vier Personen zusammenzukriegen, die es braucht, um die Zelte aufzustellen. Im entscheidenen Moment sind dann doch alle verschwunden.

Zwischendurch wurden Plätzchen in Tüten gepackt, alles, was nicht Lebensmittel war, wurde bereits im dekorierten Gewölbekeller aufgebaut und immer wieder wurde das Problem der Stromversorgung erörtert: eine einzige Steckdose im GewölbeKeller für diverse Lichterketten, zwei Waffeleisen, einen Crepeapparat und einen Sterilisateur, in dem wir dieses Jahr den Glühwein warm halten wollten, würde nicht ausreichen. Letztes Jahr hatten wir uns mit einem Verlängerungkabel in der leerstehenden Auberge angezapft, das musste dieses Jahr mit der Aubergistin hart verhandelt werden.

Erstmals haben wir Plakate für den Markt auch außerhalb des Tals angebracht und außderdem das lokale Radio informiert, wo man bereit war, von unserem Markt zu berichten. Wir hatten richtig Angst, dass wie anderntags überlaufen sein könnten.

Samstag Acht Uhr schleppten wir die Kisten mit selbst gebackenen Plätzchen und Lebkuchen, salzige Muffins und Cakes an. Außerdem die Dinge, die uns in Kommission gegeben wurden: Biokosmetik auf Ziegenmilchbasis, Holzdeko vom ortsansässigen Schreiner. Dann gab es Schmuck, Honig, Seife aus Eselsmilch. Die Kerzenmacherin und die Keramiker hatten sich kurzfristig für lukrativere Märkte an der Küste entschieden. Verständlich, aber schade.

Im Gewölbekeller wurde alles für Waffeln, Crepes und Glühwein aufgebaut.

Später kam eine Musikgruppe, die gut gelaunt nicht nur Weihnachtslieder spielte, Kindern, denen die Wartezeit für den Nikolaus zu lang wurde, wurden geschminkt.

Im alten Gemeindeofen, der einzige warme Ort, weshalb dort immer etwas los ist, wurde eine lokale Spezialität angeboten, Crespes (unsicher bei der Schreibweise, es gibt nur mündliche Überlieferung) frittierter Brotteig, man isst es warm, entweder natur (meine Präferenz), mit Marmelade oder salzig mit fermentiertem Käse, dessen Name (in etwa) “Broutch” auch nur mündlich überliefert ist; fast wie das Rezept dafür: Käsereste werden mit Schnaps in einem irdenen Gefäß “angesetzt”, die Masse fermentiert und wird zu einer widerlich stark riechenden und streng schmeckenden Käsepaste, die man auf geröstetes Brot streichen kann oder eben auf die besagten Crespes.

Ich versuchte gleichzeitig in einer Ecke des Ofens die Suppe zu erhitzen, die, in einen Sterilisiertopf umgefüllt wurde, weil der sich leichter aufheizen und in dem die sich Suppe gut warmhalten lässt; leider ist auch hier die Stromversorgung zu schwach, um Fritteuse und Sterilisiertopf gemeinsam zu erhitzen, und die Sicherung flog alle paar Minuten raus. Die Suppe wurde nicht warm, ich hingegen nervös, aber dann brachte jemand eine Kabelverlängerungstrommel und mein Sterilisiertopf wurde irgendwo anders angeschlossen und endlich blubberte es im Topf.

Das Dorf füllte sich, die jungen Schäfersleute hatten auf ihrem Hof am selben Tag eine Zusammenkunft junger Landwirte und Erzeuger, die nun mit ihren Kindern ins Dorf gewandert kamen. Gleichzeitig mit dem, wie alle Jahre, als Nikolaus verkleideten Schäfer, der den vielen Kindern ein paar Kekse, Schokolade und Mandarinen schenkte, und sie durften, wie jedes Jahr, alle eine Runde auf dem Esel durchs Dorf reiten.

Auch zusätzlich im Dorf waren die Mitglieder eines Vokal-Ensembles, der abends in der Kirche singen würde. So war um die Mittagszeit wirklich Leben und ordentlich Gedränge auf dem Platz.

Dann schenkten wir unsere Suppe aus, in der immer noch der Sellerie vorschmeckte, die aber trotzdem von allen gern und dankbar gegessen wurde, ich meine, es war kalt, die Suppe heiß und kostenlos. Die Menschen verteilten sich damit in die sonnigen Ecken im Dorf und eine Zeitlang war es überall recht belebt. Auch die Auberge füllte sich mit Mittags-Gästen, sie war an diesem Tag complet. Wir freu(t)en uns für die Aubergistin.

Gegen 15 Uhr aber war es dann gähnend leer auf dem Platz, Wind kam auf und die beiden externen Ausstellerinnen packten ihren Stand zusammen. Wir hielten noch ein Stündchen länger durch, aber dann gaben wir auch auf. Es kam einfach niemand mehr, der Glühwein trinken oder eine Waffel essen wollte, geschweige denn unsere selbst gebackenen Plätzchen kaufen wollte. Im größeren Dorf weiter unten gab es nachmittags die alljährlichen Konkurrenzveranstaltung Telethon: Jedes Jahr am ersten Wochenende im Dezember findet in Frankreich ein großer Spendenmarathon statt. Mit den Einnahmen finanziert der Organisator, die Französische Gesellschaft gegen Muskelerkrankungen (AFM), in erster Linie Projekte zur Erforschung von genetischen Erkrankungen, und die Menschen waren dorthin weitergezogen. Und nein, es war auch niemand von ganz außerhalb gekommen, weil er unsere Ansage im lokalen Radio gehört hatte. Aber immerhin haben wir es versucht.

Um halb Sechs fanden wir uns dann alle in der geheizten Kirche ein (auch hier viele Probleme mit der Stromversorgung, die nur für die Beleuchtung der Kirche vorgesehen ist und zusätzlich angeschlossene elektrische Heizkörper lassen auch hier die Sicherungen rausploppen. Die Kirche wurde dann kurzfristig mit Gasheizpilzen beheizt, die man schnell noch dorthin gefahren hat), das Vokal-Ensemble aus dem Tal sang Lieder, überwiegend, aber nicht nur in okzitanischer Sprache.

Und sie integrierten spontan eine ältere Dorfbewohnerin, die an Alzheimer erkrankt, sich kaum noch an die Sängerinnen und Sänger des Chores erinnern kann, wohl aber an Lieder, die sie vor langer Zeit mit ihnen gesungen hatte, und es war für uns alle ein berührender und für sie ein absolut beglückender Moment, dass sie mitsingen konnte.

Danach gab es Punsch, die Reste vom Glühwein und heißen Apfelsaft und dazu jede Menge Käse und Brot. Wir verlosten unsere Tombolapreise, und was glauben Sie wer den Air Fryer gewonnen hat? Genau! Monsieur! Unfassbar oder?

Abends sank ich ausgefroren, völlig kaputt und muskelkaterig ins Bett. Sonntags aßen wir mit anderen befreundeten Dorfbewohnern in der Auberge; das hatten wir uns verdient, bekocht zu werden! Den Rest des Sonntags vertrödelten wir mit Sieste, Lesen und Karten spielen.

Am Montag dann entdekorierten wir (nur noch zu zweit) den Gewölbekeller und entkleideten den Dorfplatz von zu vielen Lebkuchenmänner-Duschvorhängen (ein paar ließen wir auch hängen) wir räumten alles wieder in zig verschiedene Kisten und fuhren diese mit der Schubkarre zurück ins Depot, wo sie nun lagern – bis zum nächsten Jahr? Ja, sagen die einen. Mal sehen, sage ich.

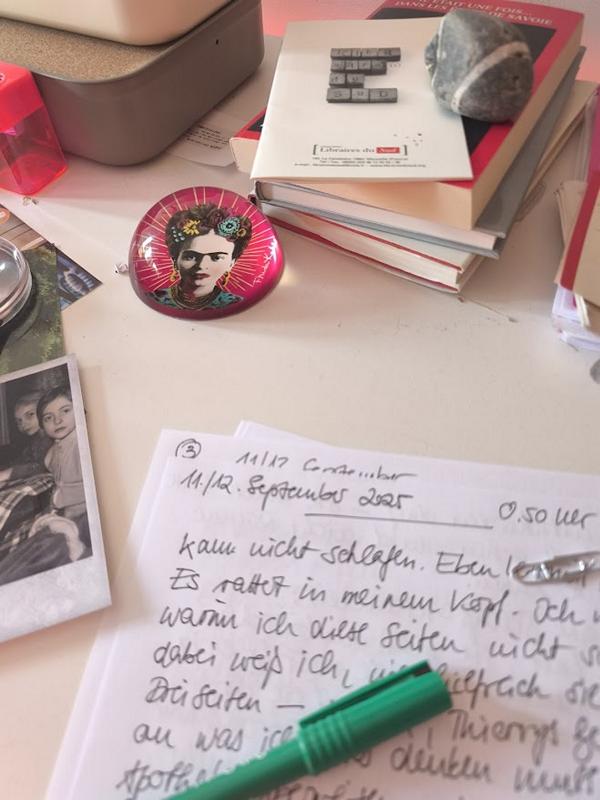

Dies war möglicherweise der letzte Text, den ich in diesem Jahr schreibe. Daher kommen hier schon meine besten Wünsche für Weihnachten für Sie alle! Haben Sie es froh und friedlich in dieser unfriedlichen Welt. Seien Sie gut zueinander und passen Sie auf sich auf! Licht und Liebe wünsche ich jedes Jahr, wir brauchen beides mehr denn je!

à bientôt!

ps: Fritten gabs natürlich schon und sie sind gut geworden!